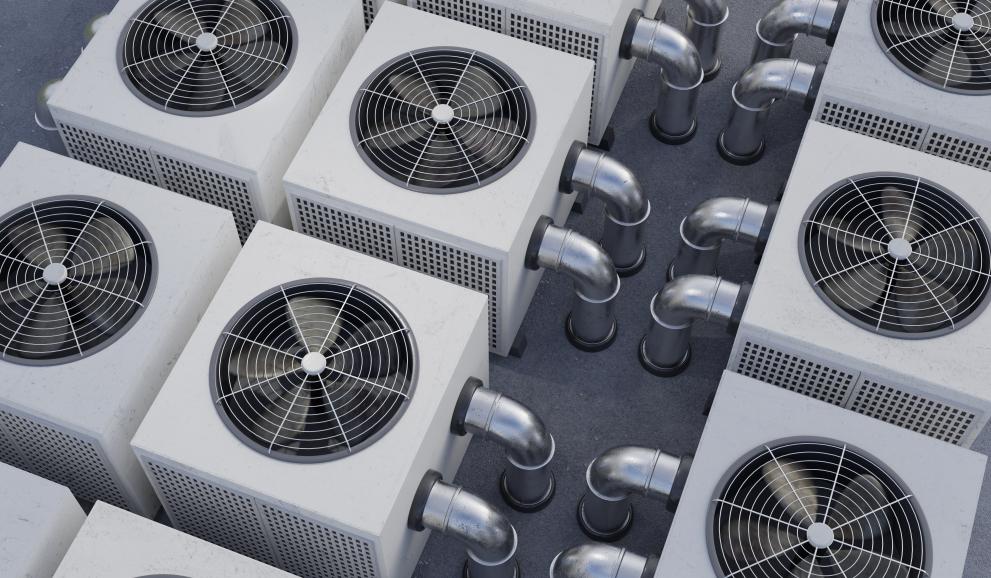

Heiz- und Kühlsysteme sind nach wie vor eine Hauptquelle der Luftverschmutzung auf dem gesamten Kontinent. Die JRC-Studie unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die Einführung sauberer, effizienter und erneuerbarer Technologien in diesem Sektor zu beschleunigen.

Die Luftverschmutzung ist nach wie vor ein großes Umweltproblem in der EU, wobei der Wärme- und Kältesektor erheblich zur Freisetzung schädlicher Schadstoffe beiträgt. Zu diesen Emissionen gehören 73 % Feinstaub (PM2,5), 33 % Stickoxide (NOx), 2 % Ammoniak (NH3), 18 % flüchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC), 61 % Kohlenmonoxid (CO) und 49 % Schwefeldioxid (SO2) - allesamt ernsthafte Gesundheitsrisiken. Gebäude und unsere Wohnungen sind eine wichtige Quelle für diese Schadstoffe.

Nach der Überarbeitung der Richtlinie über die Luftqualität werden mehrere Mitgliedstaaten zusätzliche Anstrengungen unternehmen müssen, um die strengeren Luftqualitätsziele für 2030 zu erreichen, da die EU ihre Normen stärker an die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Luftqualitätswerte angepasst hat.

In dieser Situation ist die korrekte Ermittlung der Ursachen der Luftverschmutzung von entscheidender Bedeutung für die Auswahl und Empfehlung sauberer Alternativen zu den derzeitigen Praktiken.

Trotz der allmählichen Umstellung auf weniger umweltschädliche Energiequellen für die Wärmeerzeugung in der EU dominieren umweltschädliche Verbrennungsanlagen nach wie vor den Energiemix und werden laut einer GFS-Studie im Jahr 2022 97 % der Wärmeerzeugung ausmachen.

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden Fortschritte bei der Qualität und Effizienz der europäischen Heizung erzielt. Während der gesamte Bruttoendenergieverbrauch (BFE) in der EU27 im Jahr 2022 (die neuesten Daten, die zum Zeitpunkt der Studie verfügbar waren) um 9,5 % im Vergleich zu 2005 sinken wird, hat sich der Verbrauch für Heizung und Kühlung besser entwickelt und ist im gleichen Zeitraum um 16 % gesunken. Dies ist zum Teil auf den geringeren Energiebedarf für die Beheizung von Gebäuden und zum Teil auf effizientere Heizgeräte zurückzuführen.

Der Einsatz von Wärmepumpen, die keine direkten Schadstoffemissionen ausstoßen, hat sich seit 2005 versechsfacht und macht derzeit 3,7 % des Bruttoendenergieverbrauchs aus. Obwohl der Sektor Heizung und Kühlung im Jahr 2022 einen Anteil von 25% erneuerbarer Energie erreichen wird, stellen Wärmepumpen mit nur 15 % immer noch einen relativ kleinen Anteil dar.

Die Schadstoffemissionen aus dem Wärmesektor werden vom Haushaltssektor dominiert (85 % PM2,5, 82 % NMVOC, 79 % Ammoniak und 76 % CO), was auf die Notwendigkeit hinweist, strengere Schadstoffemissionsgrenzwerte für Geräte festzulegen, die für die Verwendung in diesem Sektor verkauft werden. Die Analyse zeigt, dass dies insbesondere für Biomasse im Falle von PM2,5 und für Gas und Biomasse im Falle von NOx relevant ist.

Aufbauend auf früheren Forschungsarbeiten über die Verbrennung in kleinem Maßstab und laufenden Bemühungen zur Verbesserung der Schätzungen von Luftschadstoffemissionen in der Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) zeigt die Studie die wichtigsten Faktoren auf, die die Emissionen beeinflussen:

* die Art des verwendeten Brennstoffs (z. B. Erdgas, Holz, Öl, Pellets oder Strom),

* die verwendete Technologie (z. B. Öfen, Schornsteine, Heizkessel oder Wärmepumpen),

* die Gesamteffizienz dieser Systeme.

Nationale Energie- und Klimapläne

In der Studie wurden auch die nationalen Energie- und Klimapläne (NECP) für 2019 und der Entwurf des NECP für 2023 analysiert, in denen dargelegt wird, wie die EU-Länder ihre Energie- und Klimaziele bis 2030 erreichen wollen. Die Ergebnisse deuten auf einen Anstieg der Ziele für erneuerbare Energien hin.

So will Schweden den Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärme- und Kälteerzeugung im Vergleich zum NECP 2019 weiter erhöhen und bis 2030 einen Anteil von 73 % erreichen, während Dänemark, das einen Anteil von 77 % anstrebt, beim Vergleich der beiden vorgelegten NECP den größten Anstieg in Prozentpunkten (17 Prozentpunkte) aufweist.

Zwölf Mitgliedstaaten erfüllen jedoch immer noch nicht die neuen EU-Anforderungen, und viele Länder erwarten immer noch einen Anteil an erneuerbaren Energien, der unter dem für 2030 erwarteten Niveau liegt. Die Kommission hat Empfehlungen zu den Entwürfen der aktualisierten NECP abgegeben, einschließlich der möglichen Notwendigkeit, den Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen. Die Mitgliedstaaten sind nun dabei, ihre NECP unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Kommission fertigzustellen.

Die Nutzung von Wärmepumpen wird den Vorschlägen des NECP 2023 zufolge bis 2030 um 22 % zunehmen, während die Prognosen für die Beheizung mit Biomasse nur geringfügig gestiegen sind, wobei einige Länder ihre Ziele aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Luftqualität gesenkt haben.

Diese Ergebnisse verdeutlichen die komplexe und vielschichtige Herausforderung für die Bemühungen der EU, den Energiebedarf mit der Luftqualität und den Dekarbonisierungszielen in Einklang zu bringen.

Obwohl beim Einsatz erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz Fortschritte erzielt wurden, stellt die fortgesetzte Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Biomasse in Heizsystemen ein anhaltendes Risiko für die Luftqualität dar.

Die EU hat eine umfassende Strategie zur Bekämpfung der Luftverschmutzung verabschiedet, die ordnungspolitische Maßnahmen, strategische Initiativen und einen starken Fokus auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz kombiniert.

Der aktualisierte EU-Energierahmen, der sich in den jüngsten Überarbeitungen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie, der Energieeffizienz-Richtlinie und der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden widerspiegelt, gibt zusammen mit dem Clean Zero Industry Act ein starkes politisches Signal zur Förderung sauberer Heizlösungen. Es fördert die Einführung von effizienter Fernwärme und Wärmepumpen und stellt gleichzeitig die Weichen für die schrittweise Abschaffung von Heizkesseln für fossile Brennstoffe.

Europa.eu/ gnews - RoZ