"Jetzt will ich das Buch der Welt vor dir aufschlagen. Und es stehen keine Worte darin, nur schöne Bilder."

"Ich kann nicht sagen, warum ich malen wollte. Die einzige Antwort liegt in den Bildern selbst."

"Meine Stücke sind nicht didaktisch, sie drücken nur meine Einstellung zur Welt aus."

"Wir müssen für die Erfahrung im Leben bezahlen. Wenn wir Glück haben, bekommen wir einen Preisnachlass."

Österreichischer Maler, Illustrator und Grafiker, außerdem Dichter und Autor von Theaterstücken mit tschechischen Wurzeln Oskar Kokoschka ist einer der bedeutendsten Vertreter der expressionistischen Kunstrichtung. Er ist bekannt für seine extravaganten Porträts, in denen er versuchte, die Emotionen seiner Modelle einzufangen, sowie für seine Landschafts- und Stadtansichten. Sein provokantes Werk fand zu seiner Zeit keine große Anerkennung, da er sich nicht an Regeln hielt, die etablierten Normen der Kunst ignorierte und seinen eigenen Weg ging. Von den Nazis wurde er als entarteter Künstler bezeichnet. Heute hängen seine Bilder in Galerien auf der ganzen Welt von New York bis Tokio und gehören zu den teuersten bei Auktionen.

Oskar Kokoschka wurde am 1. März 1886 in der österreichischen Stadt Pöchlarn im Haus seiner Großeltern mütterlicherseits geboren. Sein Elternhaus dient heute als Museum. Jedes Jahr finden hier von Mai bis Oktober Ausstellungen statt, die sich beispielsweise mit Fotografien, Naturbildern und Illustrationen zur Weltliteratur befassen.

Oskar war der zweite Sohn von vier Kindern des Goldschmieds Gustav Kokoschka und Maria Romana, geb. Loidl, Tochter eines steirischen Försters. Der erstgeborene Gustav starb als Kleinkind, drei Jahre nach Oskar wurde Berta und 1892 Bohuslav geboren, dessen Name darauf hinweist, dass in der Familie tschechische Traditionen vorherrschten. Großvater Václav und Onkel Josef väterlicherseits waren Prager Goldschmiede, ein weiterer Onkel war Uhrmacher. Sie besaßen das Haus U Ježíška mit einem Geschäft in der Spálená-Straße. Auch Oskars Vater erlernte das Goldschmiedehandwerk in der Familienwerkstatt, aber das Kunsthandwerk war damals in Prag nicht erfolgreich, so dass er nach dem frühen Tod seines Großvaters das Geschäft und die Werkstatt verkaufte und Handelsvertreter wurde. Oskar war noch kein Jahr alt und die Familie ließ sich wegen der Arbeit des Vaters in Wien nieder. Allerdings ging es ihnen nicht allzu gut, sie zogen mehrmals in immer kleinere und billigere Wohnungen in den Vororten. Als er dann anfing, Geld zu verdienen, unterstützte Oskar die Familie finanziell.

Von Kindheit an glaubte er fest an Omen und Wahrsagerei und war vom Feuer fasziniert. Eine Familiengeschichte über einen Brand, der in Pöchlarn ausbrach, kurz nachdem seine Mutter ihn auf die Welt gebracht hatte, führte ihn dorthin. Damals zerstörte das Feuer fast den ganzen Ort, auch die Mühle seines Onkels und das Haus seines Großvaters brannten ab. Die Mutter und ihr Säugling wurden durch einen schnellen Abgang auf einer hohen Leiter mit Heu gerettet.

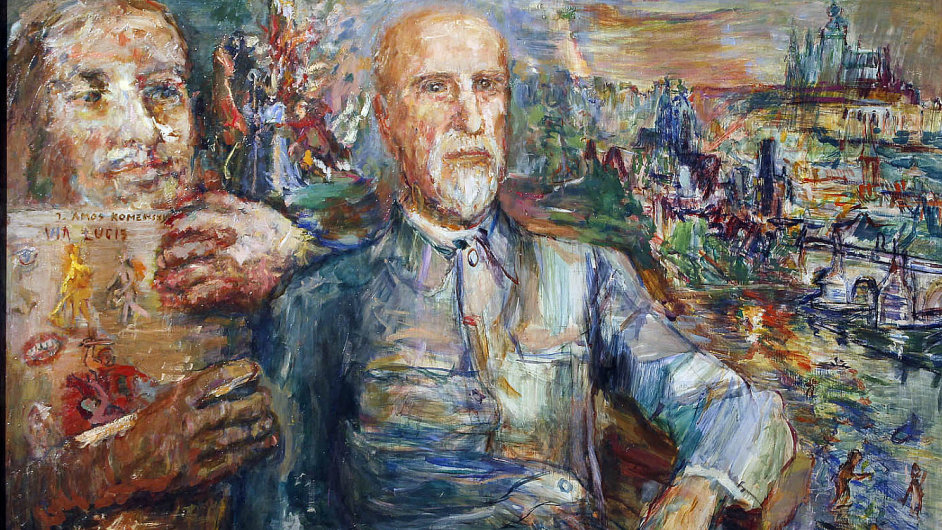

Die Faszination für das Feuer und seine Symbolik spiegelt sich später in einigen von Kokoschkas Werken wider. So erwähnt er in seiner Autobiografie den Brand von Rom als ein historisches Ereignis, das ihn zum Nachdenken über Zerstörung und Wiederaufbau anregte. Dasselbe gilt für den Brand von Lesno, bei dem J. A. Komenský, den er sehr bewunderte, die Manuskripte verlor, an denen er praktisch sein ganzes Leben lang gearbeitet hatte. Kokoschka verwendete in seinen Gemälden oft Feuermotive, um intensive Gefühle oder dramatische Veränderungen auszudrücken.

In seiner Kindheit interessierte er sich nicht besonders für Kunst, er wollte Chemiker werden und Experimente machen. 1897 trat er in die C.- und K.-Staatsrealschule ein, aber er war nicht sehr an seinem Studium interessiert. Aus dieser Zeit stammen seine frühesten erhaltenen Zeichnungen und Aquarelle, für die sich einer seiner Lehrer interessierte und ihm empfahl, sich der Malerei zuzuwenden. Oskar gehorchte und schrieb sich 1905 gegen den Willen seines Vaters an der Wiener Kunstgewerbeschule, der heutigen Universität für angewandte Kunst, ein. Er war einer der wenigen Bewerber, die angenommen wurden und ein Stipendium erhielten. Die Schule befasste sich hauptsächlich mit grafischen Techniken, Architektur, Möbeln, Kunsthandwerk und modernem Design und war im Gegensatz zur angesehenen und traditionellen Akademie der bildenden Künste mit Lehrern aus der Wiener Jugendstilbewegung besetzt. Einer von ihnen war Gustav Klimt, dessen Werk Oskar stark beeinflusste. Auch der Wiener Maler Rudolf Kalvach und vor allem Vincent van Gogh beeinflussten ihn stark. Während seines Studiums schloss er Freundschaft mit dem Architekten Adolf Loos, unter dessen Einfluss er später den damals noch vorherrschenden Jugendstil ablehnte und zu einem Wegbereiter des Expressionismus wurde.

Über seine Lehrer kam Kokoschka zur Zusammenarbeit mit den so genannten Wiener Kunstwerkstätten, einem 1903 gegründeten Verein zur Förderung des Kunsthandwerks, und veröffentlichte dort 1906-1908 seine erste Serie von acht Farblithographien zu seinem ekstatischen Gedicht Träumende Jungen. Heute wird es oft als eines der grundlegenden Werke des Expressionismus zitiert, nicht nur in seinem literarischen, sondern auch in seinem künstlerischen Aspekt.

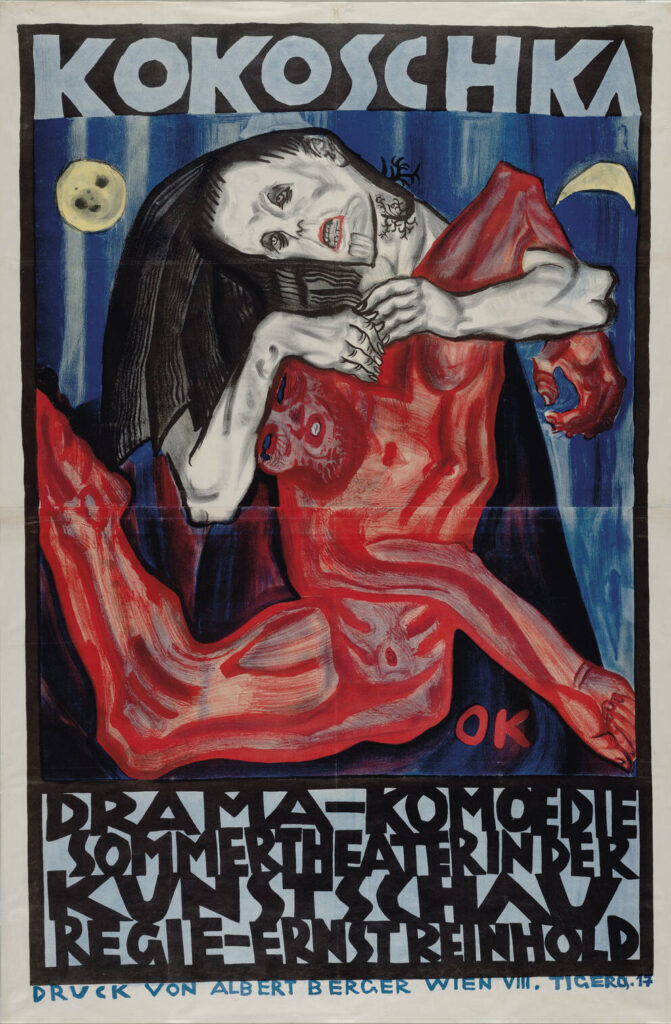

Kokoschka erlangte seine erste Anerkennung durch Porträts von Wiener Berühmtheiten, aber seine Hauptaufträge zu dieser Zeit waren Postkarten und Kinderzeichnungen. Neben der Malerei beschäftigte er sich auch mit der Literatur und schrieb Gedichte, Essays und Theaterstücke. Im Jahr 1908 debütierte er mit dem Skandal-Drama Killer, die Hoffnung der Frauenfür das er selbst das Plakat entwarf, Regie führte und es im Gartentheater der Kunstschau Wien aufführte, die von Gustav Klimt und einer Gruppe von Avantgarde-Künstlern organisiert wurde.

Die damalige Wiener Gesellschaft verstand sein Stück nicht und akzeptierte es nicht. Aus Protest gegen die Beleidigungen durch die Presse ließ sich Kokoschka die Haare abschneiden und malte Selbstporträts mit dem Aussehen eines geistigen Gefangenen, der für seine innovativen Ideen bestraft wurde. Noch im selben Jahr wurde er von der Kunstgewerbeschule verwiesen, weil ein "Störfaktor" wie er dort nicht bleiben konnte. Die ständige Kritik wurde schließlich zur besten Werbung für ihn.

Er beendete sein Studium in Wien und ließ sich nach einem kurzen Aufenthalt in der Schweiz 1910 auf Einladung des Galeristen und Verlegers Herwarth Walden in Berlin nieder, wo er mit seiner neu gegründeten avantgardistischen Literaturzeitschrift Der Sturm. Im Jahr 1912 hatte er eine Einzelausstellung in der gleichnamigen Galerie, wo er auch zusammen mit Otakar Kubín ausstellte.

1911 kehrte Kokoschka nach Wien zurück und schlug eine Laufbahn als Lehrer ein. Ihm wurde ein Lehrauftrag an seiner ehemaligen Alma Mater angeboten, von der er zuvor verwiesen worden war. Im April 2012 lernte er die sieben Jahre ältere Alma Mahler kennen, die schöne Witwe des berühmten Komponisten Gustav Mahler und Gastgeberin eines der meistbesuchten intellektuellen Salons Wiens, die kurz zuvor nicht nur ihren Mann, sondern auch ihre vierjährige Tochter Maria verloren hatte. Er begann eine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit ihr.

Nach einigen gemeinsamen Monaten wurde Alma schwanger, aber sie ließ sich das Kind wegnehmen und weigerte sich zu heiraten. Kokoschka gab später zu, dass der Verlust des Kindes ihn verletzte und sagte oft, dass er nur deshalb so viel malte, weil er keine Kinder hatte. Die stürmische Beziehung dauerte zwei Jahre, ging dann aber in die Brüche, da der Maler zu besitzergreifend und eifersüchtig für die unabhängige Alma war. Als sie sich in der Silvesternacht 1914 von ihm trennte, verkaufte Kokoschka das Gemälde Die Braut des Windesdas er während ihres gemeinsamen Aufenthalts in Neapel ihr zu Ehren malte, kaufte sich davon ein Pferd und eine Rüstung, meldete sich freiwillig zu einem Dragonerregiment der österreichischen Armee und zog in den Ersten Weltkrieg. All das, unter anderem, weil sie ihm in einem Streit gesagt hatte, er sei ein Feigling.

1915 heiratete Alma den deutschen Architekten Walter Gropius, während Oskar in Halych schwer am Kopf verwundet wurde, auf dem Schlachtfeld zurückblieb und ein Soldat sogar versuchte, ihn mit einem Bajonett zu erledigen und ihm die Lunge durchstach. Glücklicherweise überlebte er und wurde nach einem medizinischen Aufenthalt in Wien 1916 an die Ostfront bei Sotschi geschickt, wo er als Kriegsmaler diente, aber erneut bei einer Brückenexplosion verwundet wurde. Er ging nach Stockholm, um die Hilfe eines auf Hirnverletzungen spezialisierten Arztes in Anspruch zu nehmen, und machte sich dann auf den Weg nach Dresden. Seine Kriegserfahrungen machten ihn zu einem lebenslangen bekennenden Pazifisten.

Er fühlte sich psychisch so niedergeschlagen, dass er 1918 als Teil seiner Therapie in München eine lebensgroße Puppe nach dem Vorbild von Alma anfertigen ließ, die er behandelte, als wäre sie lebendig... Er behielt sie als seine Muse bis 1922, als er ihr symbolisch den Kopf abschlug und damit seine Besessenheit von Alma beendete. In den 10 Jahren seit ihrer Begegnung schrieb er ihr 400 Briefe, malte mehrere Ölgemälde und zahllose Zeichnungen. Seine Beziehung zu ihr inspirierte ihn auch zu seinem Gedicht Allos Markar.

Er beendete sein Studium in Dresden Job mit vierzehn illustrativen Lithographien, und von 1919 bis 1923 war er Professor an der Dresdner Kunstakademie.

Neben seiner Tätigkeit als Kunstlehrer verfasste er Artikel und Reden, in denen er seine Ansichten und Praktiken als Pädagoge dokumentierte. Beeinflusst wurde er von dem bereits erwähnten tschechischen Humanisten und Bildungsreformer, dem "Lehrer der Nationen" Jan Amos Komenský, der im 17. Jahrhundert lebte. Jahrhundert lebte. Kokoschkas Großvater Václav war ebenfalls ein Bewunderer von Comenius und wandte dessen pädagogische Grundsätze bei der Erziehung seiner Kinder an, die er an seinen Enkel weitergab.

Comenius' Buch Orbis pictus die Oskar als Kind zu Weihnachten erhielt, und wie er später in seiner Autobiografie schrieb Mein Lebeneröffnete ihm eine neue Welt des Wissens, die ihn sein ganzes Leben lang begleitete und seine Entscheidung beeinflusste, Maler und später Verteidiger der Ideen von Comenius zu werden: "Orbis pictus hat mich gelehrt, wie die Welt aussieht und wie die Menschen in ihr leben sollten." Von Comenius übernahm er die Ansicht, dass die Schüler vom Einsatz ihrer fünf Sinne beim Lernen profitieren. Er war überzeugt, dass das "Sehen mit den eigenen Augen" eine Voraussetzung für künstlerische Kreativität ist. Deshalb setzte er sich über die traditionellen Methoden hinweg und unterrichtete durch das Erzählen von Geschichten voller mythologischer Themen und dramatischer Emotionen.

Nachdem er Dresden verlassen hatte, ließ er sich in Paris nieder. In den folgenden Jahren reiste er durch Europa, Nordafrika und den Nahen Osten. Dort entstanden zahlreiche Landschafts- und Stadtansichten sowie Porträts berühmter Persönlichkeiten, die er kennenlernte. Zu dieser Zeit hatte er bereits beachtlichen künstlerischen Erfolg und sein Werk wurde einem breiteren Publikum bekannt.

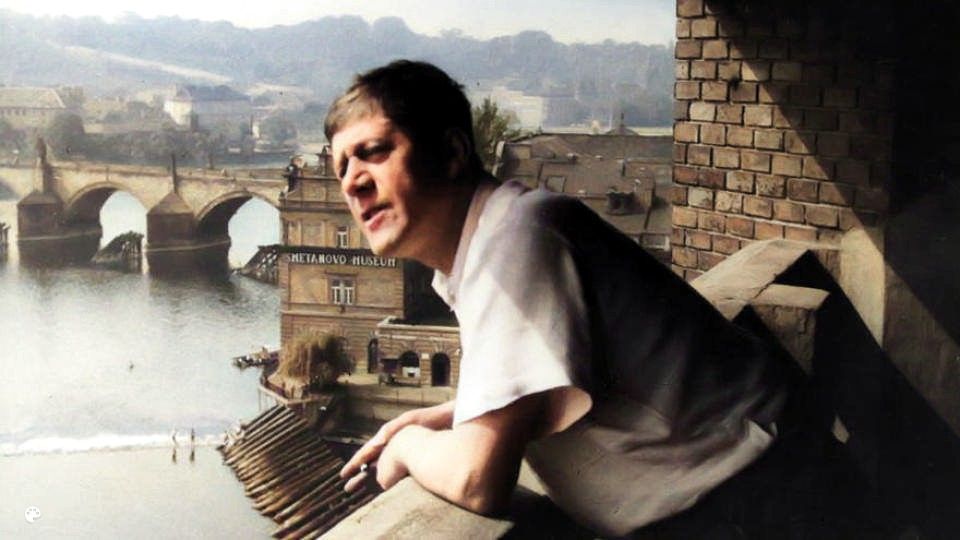

1933 verließ er Paris und kehrte kurzzeitig nach Wien zurück, wo er sich in dem Haus niederließ, das er Jahre zuvor für seine Eltern gekauft hatte. Die politische Situation in Deutschland und eine Vorahnung der Entwicklung in Österreich sowie der Tod seiner Mutter zwangen Kokoschka im September 1934 nach Prag zu ziehen, wo seine Schwester Berta Patočková-Kokoschková seit 1919 lebte. Sie war es, die ihren Bruder nach Böhmen einlud.

Kokoschka war in Prag kein unbekannter Künstler. Bereits im Dezember 1933 arrangierte der Bilderhändler Hugo Feigl für ihn eine erfolgreiche Ausstellung in seiner Galerie am Smetana-Ufer und vermittelte bei seiner Ankunft die meisten seiner Aufträge. Bei ihren Spaziergängen durch die Stadt entstanden 16 expressionistische Gemälde von Prag.

Nachdem Feigl Kokoschka dem Präsidenten T. G. Masaryk vorgestellt hatte, wurde ein Porträt des Präsidenten angefertigt. Im Jahr 1944 arrangierte Feigl den Verkauf von Masaryks Porträt nach Pittsburgh, und der Erlös wurde zur Unterstützung tschechoslowakischer Kriegswaisen verwendet.

Kokoschka malte aber nicht nur den Hradschin und Porträts, sondern war neben Picasso der berühmteste der modernen Künstler, die ihren Widerstand gegen die Bombardierung der baskischen Stadt Guernica in Spanien durch die deutsche Luftwaffe am 26. April 1937 zum Ausdruck brachten. Kokoschka schuf ein Plakat Helfen Sie den baskischen Kindern!das von Studenten über Nacht in Prag aufgehängt und tagsüber von der Prager Polizei wegen des drohenden diplomatischen Zerwürfnisses mit Deutschland abgerissen wurde. Kokoschka erinnerte sich später, dass die Nazis ihn in Radiosendungen bedrohten: "Wenn wir in Prag ankommen, wirst du an der ersten Laterne hängen!" Und das war noch nicht alles. Im Jahr 1937 wurde in deutschen Museen und Galerien eine Säuberungsaktion durchgeführt, um Gemälde und Skulpturen loszuwerden, die Hitler und seine Schergen als entartete Schöpfungen der Psyche geistesgestörter Künstler jüdisch-bolschewistischer Ausrichtung bezeichneten. Auch Kokoschka, der in Deutschland viele begeisterte Sammler hatte, aber von den Nazis als "entartet" und "entarteter" Künstler bezeichnet wurde, stand auf der Liste der 18 verbotenen Künstler. Insgesamt wurden 28 seiner Gemälde und mehrere hundert Grafiken und Zeichnungen beschlagnahmt.

Ende 1937 erkrankte Kokoschka an Nierenproblemen und wurde für mehrere Wochen in ein Krankenhaus in Nordmähren eingeliefert. Während seines Aufenthalts bei Freunden in Vítkovice fertigte er ein Bildnis an, das er provokativ als Selbstporträt eines perversen Künstlers.

Gleichzeitig initiierte er den von Theo Balden geleiteten Oskar-Kokoschka-Bund, der eine von der nationalsozialistischen Ästhetik unabhängige Kunst schaffen wollte, die seine Bilder als entartete Kunst brandmarkte.

Im Herbst 1934 lernte Kokoschka in Prag die neunzehnjährige Jurastudentin Oldřiška (Olda) Palkovská, die Tochter des Rechtsanwalts und Kunstsammlers Karel B. Palkovský. Zum Entsetzen seiner Eltern begann er sich mit ihr zu treffen und malte sie auch mehrmals. Der Altersunterschied zwischen den beiden betrug 29 Jahre. Palkovský schickte seine Tochter zunächst nach Paris und dann nach London, um ihre Liebe zu dem Maler zu "heilen", aber ohne Erfolg.

Im Juli 1938 erhielt Kokoschka die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. Doch dann kam das Münchner Diktat und die Deutschen begannen mit der Besetzung des Sudetenlandes. Als überzeugter Antifaschist flüchtete Kokoschka im Oktober 1938 nach London, wo er und Olga 1941 in einem Luftschutzkeller heirateten.

Während dieser Zeit malte er zwei Gemälde - Rote Eier (1940), das heute in der Nationalgalerie in Prag ausgestellt ist, und das Gemälde Verbindungen - Alice im Wunderland (Den Erlös aus ihrem Verkauf spendete er der Freien Österreichischen Bewegung. Die 1940er Jahre verbrachten er und Olga in England, und Anfang 1947 nahmen beide die britische Staatsbürgerschaft an. Nach einem kurzen Aufenthalt in den USA lebten sie ab 1953 in der Schweiz, wo in Zürich und Basel die ersten großen Kokoschka-Ausstellungen der Nachkriegszeit stattfanden.

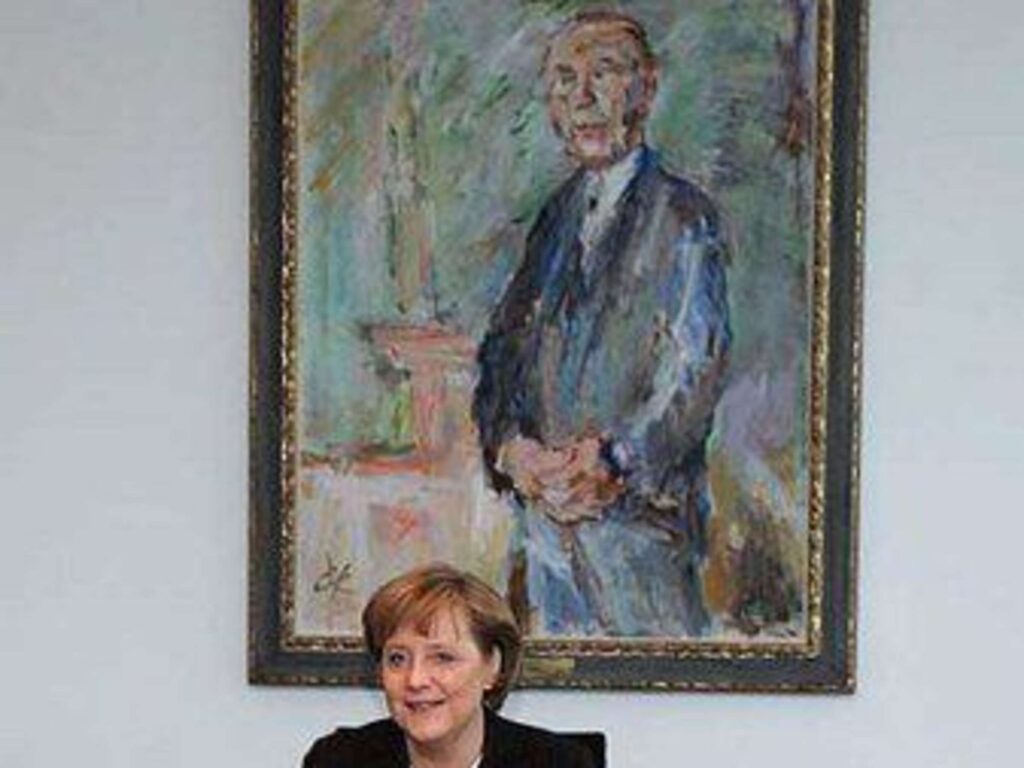

Obwohl Kokoschka ein Antifaschist war, malte er 1966 ein Porträt des ersten deutschen Nachkriegskanzlers Konrad Adenauer, das später im Büro von Angela Merkel hing. Erst 1975 nahm er die österreichische Staatsbürgerschaft wieder an, verließ die Schweiz aber nie.

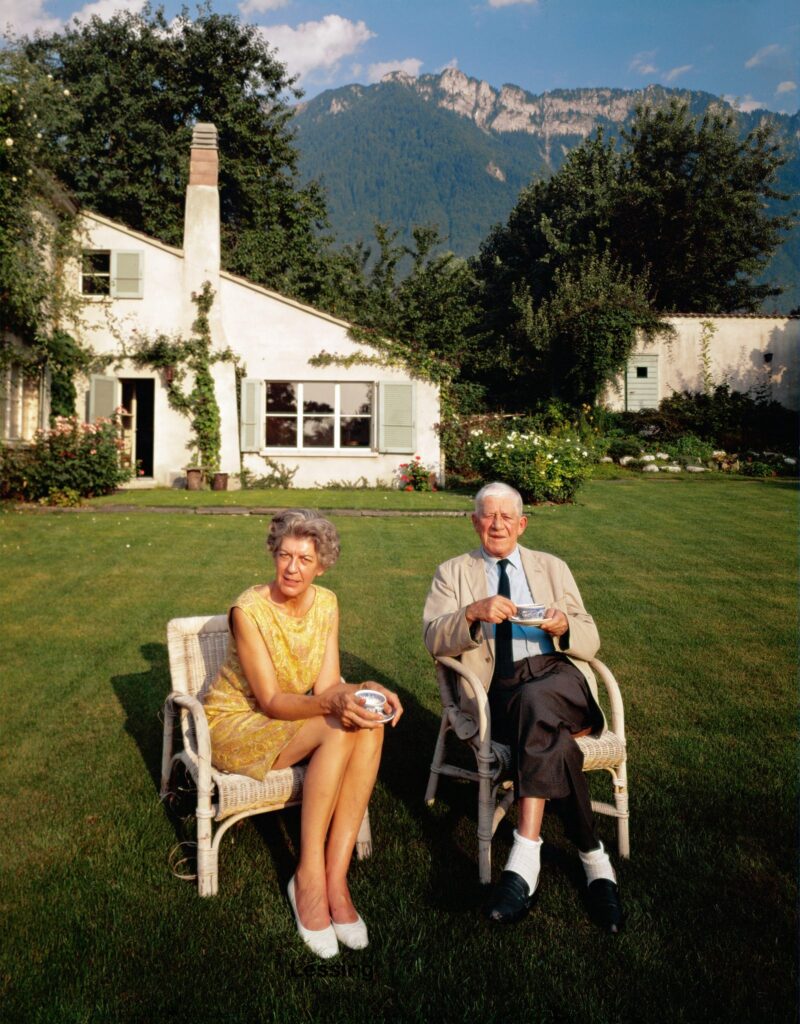

Er und Olga ließen sich dauerhaft im Schweizer Dorf Villeneuve am Ufer des Genfer Sees nieder, wo sie ein Haus namens Villa Delphin kauften.

Von dort aus reiste Kokoschka von 1953 bis 1962 regelmäßig nach Salzburg, Österreich, wo er im Rahmen der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst Kurse gab. Schule des Sehensdie wiederum auf den Prinzipien der Erziehungsmethode von J. A. Comenius beruht. Die Persönlichkeit und das Leben des "Lehrers der Völker" faszinierten ihn so sehr, dass er in den 1930er Jahren ein Drama über sein Leben schrieb, das den Titel Comenius. Das Stück wurde dann in den 1970er Jahren in Hamburg inszeniert, verfilmt und ein graphischer Zyklus in Farbserigraphie hergestellt (1976), der in großer Zahl als Sammelalbum vertrieben wurde.

Fast täglich verbrachte Kokoschka Zeit im Garten seiner Villa in Villeneuve, wo er lebhafte Aquarelle von Blumenstilleben malte, von denen einige zum Gegenstand von Lithografien wurden.

Außerdem unternahm er zahlreiche Reisen in europäische und außereuropäische Länder und veranstaltete mehrere Retrospektivausstellungen seiner Werke in der Schweiz, in Österreich und in Japan. Er lebte und arbeitete bis ins hohe Alter in seinem Atelier in Villeneuve. 1971 erschien seine Autobiografie mit dem Titel Mein Lebenim Jahr 1984, nach seinem Tod, dann seine Korrespondenz.

Der international anerkannte Künstler starb am 22. Februar 1980 in Montreux an den Folgen einer Grippe, acht Tage vor seinem 94. Geburtstag. Geburtstag. Er wurde auf dem Friedhof von Montreaux im Stadtteil Clarens beigesetzt. Nach seinem Tod wurde der Oskar-Kokoschka-Preis für Leistungen in der bildenden Kunst ins Leben gerufen.

Wikipedia/ Facebook/ Gnews.cz - Jana Černá